Forêt en chambre*

Les arbres devant ma fenêtre rêvent de toi

durant les longues nuits d’hiver,

ils me regardent avec colère et méfiance

ils fleurissent en revêtant les teintes sombres

des corbeaux et des corneilles

Voici le dernier des quatre fléaux annoncés par Ézéchiel2.

À la radio, dans les médias, sur les réseaux, on annonce qu’il faut lutter, immédiatement. Mais qu’est-ce que combattre un fléau planétaire ? C’est sans doute combattre la fureur de la mort, le goût de la solitude et sa malédiction.

Le fléau s’immisce sous la porte des demeures, il poursuit sa course en musardant dans les commerces, les sanctuaires et les parcs, il se fraye un chemin dans les aéroports, il s’installe dans les centres d’hébergement. De ville en ville, il entraîne la quarantaine et répand le spectre du chômage, il épuise les hôpitaux et fait déborder les cimetières. Il aplanit le quotidien, il annule le désir. Le danger s’incruste dans la matrice de l’humanité où, dans le mystère, germe la vie contaminée.

La menace d’un virus mortel guide les déplacements. Elle exige que les trajets soient limités, que les visages soient couverts, que les rires soient étouffés. Elle brime la parole et dissimule les sourires. Elle conduit vers un exil forcé, intérieur. Dans la tourmente, les corps avancent, tels des fantômes incertains, grisés d’effroi.

« Il nous reste la forêt. Il nous reste la montagne », pensai-je alors.

On fréquente la montagne pour éprouver la nature, s’évader du centre-ville et se sentir minuscule face à l’immensité. En empruntant le Chemin de ceinture qui serpente le versant nord du parc aménagé par Frederick Law Olmstead, je me suis rappelé un vers de Thoreau. « Au bord de la terre se dressent les montagnes et les arbres, comme gravés dans l’air3. » À présent, ce paysage à l’allure intacte camoufle méthodiquement ses propres ténèbres : la terre tremble et l’air transporte des gouttelettes impures.

Cheminer en montagne, c’est explorer la topographie vallonnée au rythme du chant des oiseaux et, derrière leurs ornements brodés autour de notes fixes, c’est réécouter la voix des poètes que je fréquente depuis des années. Au fil de mes pas, leurs mots défilent en spirales, ils dansent dans les flots de clarté, ils se précisent dans un sentier royal. Dans le paysage dépouillé de l’hiver, leurs échos percent les frontières du visible, ils résonnent d’une manière nouvelle.

« Tout tient ensemble, ici, aujourd’hui4 », écrivait Jaccottet. Tout tient ensemble, malgré l’effroyable pandémie qui détruit le monde. Et pourtant, la violence des corps en chute, la vitesse de leur procession funèbre, lance un appel : c’est nous que le fléau rend malades, c’est envers nos villes qu’il redouble d’intensité. Comment soustraire sa vie à la gravité ambiante ? Comment éviter ce désarroi où la lumière ne nous désigne point ? Y a-t-il un ange qui veille sur l’Apocalypse en train de se répéter ?

Sans le savoir, je cherchais un sanctuaire dans la montagne. En avançant lentement jusqu’au cimetière, le souvenir d’un tableau marquant s’imposa avec force, comme s’il revenait me hanter. Dans sa blancheur saisissante, l'Église amérindienne (1929) d’Emily Carr révélait un bâtiment égaré au milieu d’un océan de verdure. Le contraste saisissant entre l’édifice sans fenêtre et le poids du feuillage indiquait l’échec d’une mission, il signalait un impossible lieu de rencontre pour des forces spirituelles si opposées. À mesure que mes pas me conduisaient vers les hauteurs, le réel du tableau se précisait : à quoi bon chercher un sanctuaire quand on s’entoure d’une forêt de sépultures ?

J’ai embrassé du regard la région, des Laurentides jusqu’au Vermont. Les grandes artères de la ville étaient désertes, le spectacle du monde semblait terminé. Au lieu de traverser la frontière du sommet, j’ai rebroussé chemin. On l’oublie trop souvent, mais dans la marche alpestre, le retour est aussi important que l’ascension. Sous l’apparence d’un empêchement, mon parcours tronqué voyait sa valeur augmenter par ce recentrement sur l’essentiel, par ce retournement inédit dans l’espace restreint de la chambre.

En m’arrachant au fléau, en renonçant à la tentative d’y échapper, la poésie des arbres m’a sauvée.

Ce jour même, le virus triomphe sur la montagne : son flanc nord et son flanc sud, entourés de barricades, sont inaccessibles aux promeneurs. Un grand silence s’étend dans la ville jusqu’aux demeures et aux mansardes. L’inéluctable perdure, le châtiment se poursuit.

Depuis mon lit, je vois ce qui se trame de l’autre côté du poème5. Dans ces profondeurs, Rachel Korn m’accompagne. Tout doucement, je m’endors dans les effluves de ses roses de papier. « Et seules les roses de papier rouges / avec leurs doux secrets / sourient encore à la fenêtre / à tous les passants6. »

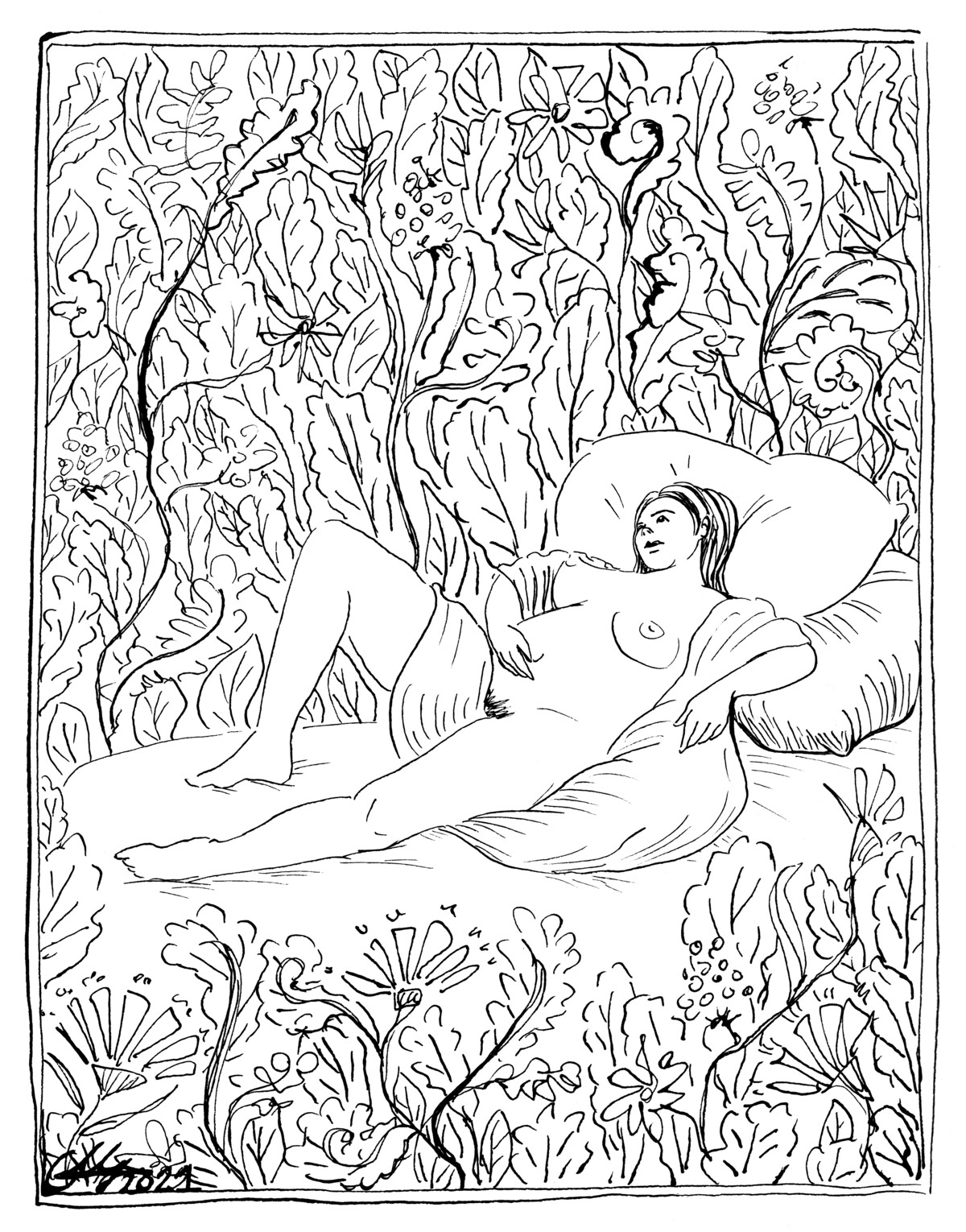

Tout ce que j’entends, la nuit, du remuement des arbres, m’apporte une digne consolation par-delà les portes closes, le toit glacé, les objets inertes. Un concert pour moi seule, dans ma chambre isolée. Dans un mouvement insoupçonné, les tilleuls et les frênes tendent leurs branches jusqu’à ma lucarne. J’observe la proportion des rayons de lumière oblique qui égaient l’espace de la pièce. Ensemble, nous fabriquons la reliure du poème.

En frondaison au milieu des feuillages, j’habite une forêt en chambre. Toute la journée, pendant de longs mois, je m’affaire à une seule tâche, regarder par la fenêtre des arbres.

-

Rachel Korn, « Ma ville », ma traduction du poème Mayn shtot, tiré du recueil Bashertkayt. Lider 1928-1948 [Prédestination. Poèmes, 1928-1948], Montréal, Aroysgegebn fun a komitet, 1949, p. 18. ↩︎

-

« Ou bien encore, j’envoie une épidémie de peste à cette population ; je manifeste ma colère contre elle par ce fléau mortel qui extermine hommes et bêtes du pays. » (Ézéchiel, 14:19) ↩︎

-

Henry David Thoreau, La Montagne, textes en poésie et en prose de H.D. Thoreau et E. Reclus, Atelier de l’Agneau, coll. « Litté-nature no 3 », octobre 2012, 66 p. ↩︎

-

Philippe Jaccottet, Cahiers de verdure, Paris, Gallimard, 1990, p. 114. ↩︎

-

Rachel Korn, ma traduction, [Fun yener zayt lid], « Suite yiddish », dossier de littérature en traduction (Rachel Korn, Kadya Molodowsky, Jacob Isaac Segal and Melech Ravitch), Les Écrits, Revue de l’Académie des lettres du Québec, no 153, septembre 2018, p. 166-191. ↩︎

-

Rachel Korn, « De l’autre côté du poème », ma traduction du poème Fun yener zayt lid tiré du recueil Papirene Royzn/Paper Roses [Roses de papier], Toronto, Aya Press, 1985, p. 12. ↩︎

Joignez-vous à la conversation sur les œuvres du Novendécaméron

Nous souhaitons créer une communauté de dialogue autour des œuvres du Novendécaméron. Certaines réactions, questions ou réflexions que vous déposerez ici pourraient donc être publiées ensuite sur ce site ou dans le recueil numérique qui paraîtra au terme de cette aventure littéraire et artistique.

Merci d’avance pour vos contributions !