« Il vient quelqu’un »* Notes pour entrer dans Le Terrier de Kafka

Une créature se confie à nous. Elle raconte la construction de son terrier. Avec force détails, elle nous entraîne dans son monde souterrain : les dédales complexes qu’elle a bâtis pour tromper ses ennemis, les multiples boyaux et embranchements qui mènent aux places fortes et au garde-manger, la couche de mousse dissimulant l’entrée de son gîte.

Quoi de mieux, me suis-je dit, au moment où la pandémie battait son plein, que de relire Le terrier de Kafka? Sans doute, cette « confession d’un confiné » me fournirait-elle les outils pour mieux comprendre l’enfermement et son action sur la conscience? En m’imprégnant des pensées de cette bête craintive, peut-être apprendrais-je même à remonter le cours des dérives où la peur nous entraîne?

Car la créature raisonne. Elle est menacée. Des prédateurs, dont nous ne savons presque rien, sinon qu’ils ont un museau, des dents et des griffes, la guettent, invisibles. Alors, pour se protéger, l’animal creuse. Tout en se dévouant à sa besogne, il réfléchit, il orchestre d’incessants débats avec lui-même : la couche de mousse qui recouvre l’entrée est-elle assez épaisse? Pas assez pour empêcher l’ennemi d’entrer. Pourtant, s’il la renforçait, il mettrait sa fuite en péril, s’il venait à être attaqué. Et le labyrinthe, à l’entrée du terrier, censé désorienter les intrus, représente-t-il une défense efficace? Ce leurre, qui le ramène à une époque ancienne, ne trahit-il pas un stratagème d’amateur? Pour tromper l’agresseur, ne serait-il pas plus sage d’entreprendre de nouveaux travaux et de déplacer l’entrée beaucoup plus loin, là où personne ne soupçonnerait l’existence d’un terrier?

Nous suivons la créature, nous accompagnons les circonvolutions de ses pensées et nous comprenons son désir : « Ah! qu’il fait bon, quand l’âge vient, avoir un terrier comme le mien! Qu’il fait bon se mettre à l’abri quand on sent l’automne approcher1! » Cette protection, seul le terrier pourrait la lui apporter. Pourtant, l’animal a beau perfectionner sa citadelle, colmater les brèches, solidifier la place forte, le danger demeure. Rien, semble-t-il, ne peut le sauver du monde.

Nous pourrions aisément, alertés uniquement par cette voix inquiète, nous convaincre que son existence se concentre tout entière sur un seul but : atteindre la sécurité absolue. L’animal ne serait donc que cela : une existence, mue par le simple désir de persévérer dans l’être. Les raisonnements vers lesquels, à sa suite, nous sommes attirés, n’auraient pas plus de vigueur que les excroissances d’une volonté fébrile, dispersée dans tous les recoins du monde, incapable de rejoindre sa première incarnation.

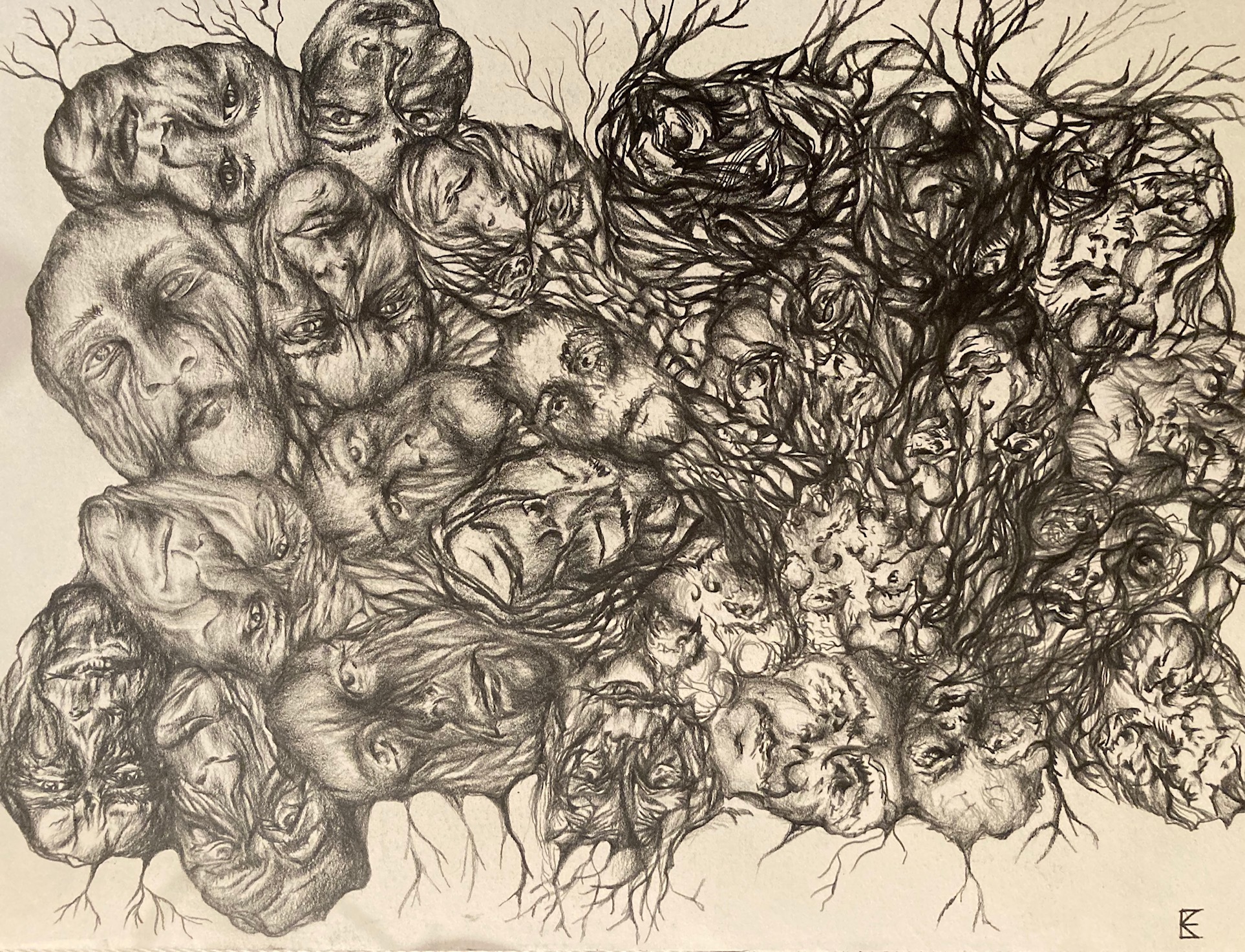

Dans le paysage que dessine cette imagination sinueuse se profilent à la fois le terrier, où se confine la créature, et les menaces qui l’assaillent, reflets difformes de cet univers souterrain. Le danger – l’écho qui semble émaner de la terre elle-même – n’a pas été engendré par la conscience de l’animal, mais il en est l’enveloppe. Tantôt docile, il suit ses mouvements, ses intimations à la violence; tantôt, excité par sa peur, il l’enserre, l’exile au fond d’elle-même.

Même si nous supposions à la créature un autre désir – celui de la liberté, par exemple – nous serions bientôt ramenés à la logique de la sécurité. Car, pour être libre, ne faut-il pas avoir l’esprit tranquille? Ne faut-il pas être protégé? Rien, en effet, ne nous asservit plus que la peur. L’incertitude ensevelit nos projets, l’inconnu traque nos pensées, les encercle, les dévore. Sans abri, comment maîtriser notre existence? Le prix de la liberté serait donc le confinement.

Le danger – prédateur sanguinaire, ombre, rumeur ou vermine – existait-il avant que l’animal entreprenne son grand projet? La question, peut-être, avait autrefois un sens. Mais aujourd’hui, le terrier existe. Qui saurait dire si le danger subsisterait sans lui? Nés de la même conscience, affairée, besogneuse, aveugle à tout ce qui entrave son œuvre, l’imminence de la mort et le lieu qui lui résiste évoluent côte à côte. Ils font obstacle à notre pensée. Ils désamorcent nos raisonnements : celui qui cherche à séparer le terrier de l’ennemi et celui, mécanique, qui voudrait que l’un soit simplement un effet de l’autre.

Cette aporie, pourtant, n’est pas celle qui préoccupe la créature. Elle n’est peut-être pas non plus celle que voulait nous léguer Kafka. La sécurité, la peur, signalent l’entrée du terrier. Nous nous y entendons tous en menaces, nous comprenons d’emblée le besoin de construire. Élever des tours, creuser des fossés, dresser des barricades, c’est une besogne qui nous est familière. Nous en reconnaissons d’emblée les mérites. Peu importe, d’ailleurs, la teneur ou l’imminence du danger. Il suffit qu’on le soupçonne.

Mais le terrier, insiste la créature, n’est pas un simple refuge : « N’est-ce pas une marque de grand mépris pour le terrier que de le considérer seulement, sous l’influence d’une crainte nerveuse momentanée, comme un trou dans lequel on doit se faufiler avec le plus de sûreté possible2? » Dès lors que s’élèvent les remparts, la violence imminente ne saurait plus être étouffée. Pour échapper au danger, une seule issue demeure : renoncer à la citadelle. Plutôt que d’y chercher la protection où s’abîment les efforts de l’existence, il faudrait se réconcilier avec le lieu qu’elle occupe et sur lequel affleure encore la présence. Le terrier, alors, excède sa fonction. Il est, non pas l’abri de la créature, mais son œuvre. Elle y cherche, non pas la protection, mais le salut : « je sais que c’est ici mon château fort… qui ne saurait appartenir à nul autre qu’à moi et je puis recevoir ici en paix la blessure mortelle de l’ennemi, car mon sang coulera ici dans un sol qui m’appartient et il ne sera pas perdu3. »

Si nous dépassons la logique de la menace et nous éloignons de la réponse qu’elle exige, que nous reste-t-il pour cheminer dans le texte de Kafka?

Notre point de départ pourrait être celui-ci : dans ce récit, il est question d’autre chose que d’un terrier et d’une créature terrorisée par une foule d’ennemis, réels ou imaginaires. Certains feront remarquer qu’en allemand, le titre de la nouvelle, Der Bau, évoque le nom de Felice Bauer avec laquelle, dix ans avant la rédaction du Terrier, il avait cherché à bâtir un couple4. Le terrier, ce serait donc l’autre, la femme, la matrice. En effet, par sa forme autant que par sa fonction, n’évoque-t-il pas la chaleur protectrice de l’utérus? On pourrait, pour étayer cette hypothèse, relever les passages où il est question de confort, de silence, d’aliments qui, dégringolant dans les boyaux du terrier, tombent tout naturellement sous la dent de la créature.

Si une telle interprétation nous paraît trop simpliste, peut-être serait-il plus éclairant de rapprocher le terrier de l’esprit qui l’a conçu. Ses galeries, ses labyrinthes seraient non seulement l’empreinte physique de la créature sur terre, mais également la projection des méandres de sa pensée. Le terrier serait son double : « la fragilité du terrier m’a rendu sensible et fragile, ses blessures me font mal comme si c’étaient les miennes5. » Plus encore, il représenterait l’incarnation même de l’écrivain dans le monde. La citadelle souterraine ne serait qu’une allégorie de l’œuvre littéraire en devenir. La créature, en effet, ne rêve-t-elle pas à une œuvre parfaite, élaborée systématiquement, réalisée à partir d’une stratégie détaillée et dont l’exécution obéirait, à la lettre, au plan qu’elle s’est fixé? « La première chose qu’il faudrait faire serait de réviser le terrain soigneusement, d’examiner toutes ses ressources défensives, d’élaborer un plan de la défense et un plan du terrier qui s’y adaptât bien, puis de s’atteler à la besogne avec une ardeur de jeune homme6. »

Le texte, comme le terrier, est une œuvre sans commencement. Son auteur ne la découvre jamais comme une idée scintillante à laquelle il suffirait d’ajouter l’inconstance du réel; il la rencontre plutôt comme un chantier qu’on a entamé sans lui. Avant même qu’il entre en scène, on a vu se dessiner le profil d’une charpente, l’ombre que projettera sur la terre l’œuvre achevée. Comme la créature dans son souterrain, l’écrivain tâtonne, il recueille des bouts d’existence dont il espère trouver le fil conducteur. C’est de cette rhapsodie d’images, d’apparitions étranges ou malfaisantes qu’émergera l’ensemble dans lequel, avec un peu de chance, se dévoilera l’âme rapaillée de l’auteur.

Mais une telle interprétation, convaincante, peut-être, aux yeux de certains, a le défaut d’interrompre l’enchaînement des images et de figer l’attention du lecteur dans un instant théorique. Le texte s’effondre, la voix du terrier s’éteint. Lorsque l’idée dit plus que le texte, l’espace dans lequel se maintient le lecteur – entre la vie des mots et les catégories, étroites ou vigoureuses, qui meublent son quotidien – se referme. Nous voici prisonniers et le texte s’est tu. Il ne nous reste plus qu’à descendre, dociles, la pente douce où sont signalés, en lettres lumineuses, les repères qui abolissent le doute.

Nous cherchons l’allégorie parce qu’elle nous paraît investie d’une signification salutaire. Et Kafka semble, pour un temps, nous entraîner sur son chemin. Mais la métaphore, aussitôt suggérée, est écartée, abandonnée au profit d’une rencontre immédiate avec les objets et le présent. Peut-être avons-nous cru un moment que le terrier représentait l’œuvre littéraire? L’écrivain quitte son récit, comme la créature son logis, pour mieux le contempler, pour se représenter lui-même, enveloppé par sa création. Lorsqu’il retourne dans son œuvre-terrier, il est submergé par la joie de retrouver le silence, l’intimité de sa voix sans écho. Puis, l’inquiétude, sous la forme d’un sifflement – le doute de l’écrivain? – ne tarde pas à revenir. À chaque étape, des parallèles subtils semblent confirmer cette hypothèse.

Mais Kafka nie à la métaphore sa souveraineté. Aussitôt que naît un symbole, il se trouve déstabilisé, contesté, bouleversé. Le monde ne peut se réduire à une interprétation linéaire et le texte excède les remparts de sens qu’élèvent autour de lui les images. Voilà pourquoi, selon Yves Bonnefoy, le travail de Kafka relève de l’espoir poétique : comme ce dernier, son écriture témoigne d’une « obstination à s’opposer sans répit ni fin aux pseudo-positivités de la métaphore et du symbolisme7. »

Si le texte nous ramène à la matière des mots et à la ténacité de la conscience, ce n’est pas pour nous dire qu’il existe une multiplicité d’interprétations et qu’aucune ne saurait être érigée au-dessus des autres. C’est plutôt pour nous intimer à reconnaître que l’œuvre ne demande pas à être interprétée. La voix de la créature, nous l’écoutons comme un témoignage qui ne nous était pas destiné. Elle n’exige pas de nous un second discours, comme si, pour nous saisir de son sens, nous devions à tout prix l’arrimer à d’anciennes croyances. Contentons-nous simplement d’épouser son mouvement sans chercher, dans ses confidences, un quelconque au-delà. Peut-être qu’après tout, le terrier n’est qu’un terrier.

Pourquoi, alors, ce récit? Pourquoi cette créature et les descriptions minutieuses de son antre souterrain? Pourquoi cette voix inquiète, spéculant sur les origines d’un sifflement mystérieux, redoutant l’attaque d’un ennemi qui ne vient jamais? Et si, dans cette résistance à la tentation symbolique, il y avait chez Kafka, le désir d’un « retour vrai à l’expérience de l’immédiat8 »? Et si les méandres de cette pensée insoumise n’espéraient rien de plus que d’éprouver une œuvre dans tous les instants de sa création?

Le projet de Kafka n’est pas de nous offrir, dans le terrier, une représentation de l’œuvre, mais bien plutôt de dépasser toute représentation en faisant de l’écriture le lieu de la vie même. Le terrier, alors, n’est pas un procédé détourné pour explorer le rapport entre l’écrivain et son texte, mais l’expérience même d’une création, l’effort, vivant et impossible, d’un auteur se lovant dans son ouvrage.

À quoi ressemblerait un récit qui deviendrait, peu à peu, pour son auteur, non pas l’écran sur lequel il projetterait sa vie intérieure, mais sa vie intérieure elle-même, dans le mouvement où elle se crée? Voilà, peut-être, la question à laquelle Le Terrier se destinerait à répondre, si tant est qu’il adressait au lecteur une parole et l’espoir d’une reconnaissance. Mais Le Terrier, il me semble, n’a pas été écrit pour être lu. Il a été, pour son auteur, la recherche délibérée, au cœur même de la conscience, d’une vie amplifiée d’où émergerait, préfigurée par l’effort des mots et de l’imagination, une nouvelle expérience du sensible.

Le Terrier, Kafka ne l’a pas voulu comme un texte, c’est-à-dire comme un objet susceptible de rencontrer une autre présence. Il n’y a cherché que lui-même, et ce que nous y découvrons, c’est le cheminement vers une intériorité vertigineuse, épurée de toute vie étrangère. Sans visage, dénué de contours visibles, Le Terrier n’est qu’un chantier de la conscience. Récit qui se retire, tourné vers une durée dont ne peut témoigner que celui qui s’annonce en lui, il fait l’hypothèse d’une œuvre entièrement repliée sur elle-même, non parce qu’elle se serait hissée au-dessus de l’existence, mais parce qu’il ne se trouverait plus rien dans la vie que l’œuvre n’ait déjà fait naître. À cet ouvrage répond une conscience libre, déroulant seule, puisé dans l’enchevêtrement des mots, l’écheveau du temps. Si nous, lecteurs, ne pouvons pénétrer dans cette citadelle intérieure, du moins pouvons-nous en deviner les contours et pressentir l’utopie d’une œuvre entière – entière, non parce qu’elle absorbe tout l’univers, mais parce que, existant intégralement pour elle-même, elle est devenue l’égale de l’univers.

Cette expérience de lui-même, Kafka la suscite dans la solitude. Mais il ne faudrait pas croire qu’il cherche dans le confinement la condition de l’œuvre. Il ne nous enseigne pas non plus que l’homme est l’auteur de sa réclusion, ni qu’il lui est loisible de la choisir, comme si cette dernière n’était qu’un « état mental », et qu’il nous suffisait, pour nous en éloigner, de nous rêver ailleurs, de retrouver dans nos paysages intérieurs un espace sans contrainte, ouvert au désir. L’imagination, certes, offre au prisonnier une voie de secours. Rimbaud nous l’a appris, lui qui admirait le « forçat intraitable » et qui décelait, du fond de son abîme, les visions stériles de la liberté rêvée : « Je voyais, avec son idée, le ciel bleu et le travail fleuri de la campagne9. » Mais Kafka nous fait entrevoir la possibilité d’une création affranchie de tout ce qui tient lieu de réalité. Si l’écriture dessine les contours d’un terrier, ce n’est pas parce qu’elle est un déni du monde, dont elle rejetterait les tentations et les méandres, c’est parce que le pouvoir dont elle est investie produit un monde dont la lumière, si proche de notre refuge intime, rend invisible la pâle lueur du réel.

On a bien l’impression, en lisant le texte de Kafka, qu’il s’ingénie à traiter tout ce que contient le monde – sifflement, rumeur ou animal – en ennemi. Mais son contentieux n’est pas avec l’univers. Indifférente aux bruissements affairés qui l’entourent, la voix du terrier n’a qu’une inquiétude : déployer, depuis son énergie première, tout ce qui existe en elle. Elle ne rêve pas d’être pure, mais d’être entière.

Seulement voilà : même lorsque la voix semble, moment après moment, vouée à sa progression dans le temps, entièrement absorbée par sa nature intime, un autre regard la suit, épouse les contours de son recueillement. Du possible qu’elle a créé – sa présence – est né un autre possible : le témoin. Dans le terrier, un sifflement, surgi de nulle part, occupe sa conscience. Elle a eu beau réduire son œuvre à sa plus simple expression, plier et replier sur elle-même la feuille où elle s’écrit, un reste demeure : « Il vient quelqu’un10. »

Imaginons l’auteur, seul, dans sa chambre, le regard absorbé par les mots qui s’inscrivent, tantôt péniblement, tantôt emportés par la peur, sur son carnet. L’écriture peut-elle remplacer la vie? Cette question, ce ne peut être que nous, étrangers, qui la posons. L’écrivain, lui, n’a d’autre souci que d’exister. Le Terrier n’est pas un texte, mais une expérience, un dispositif permettant à sa conscience d’advenir à elle-même. Il lui permet de fixer ses pensées et, par la puissance matérielle des mots, de leur offrir, en miroir, sa présence.

Il nous semble alors, à nous, lecteurs, que Kafka pousse le texte à lui céder ce que, sans l’autre, il ne saurait accomplir : la reconnaissance. De ce geste désespéré émerge une écriture qui voudrait nous entraîner dans un au-delà de la représentation. Autrefois images du monde, les mots se trouvent désarrimés de leur objet. Ils ne sont plus que la mise en œuvre d’une vie intérieure, tout entière nourrie des voix qui la traversent.

Voilà pourquoi, dans cette écriture sans attaches et sans origine, il ne se passe, en apparence, presque rien. La créature, animée par la peur, construit et raconte ce qu’elle construit. Elle élabore des stratagèmes, rêve d’une paix absolue et se tourmente de ne pouvoir l’atteindre. Dans Le Terrier, rien n’arrive, même pas l’autre. Cette issue, Kafka n’en a probablement pas fait le projet. Mais dans le désir vertigineux d’une œuvre autonome, existant par elle-même parce que l’auteur n’y a mis que lui-même, Le Terrier rappelle le rêve de Flaubert : « Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c’est un livre sur rien, un livre sans attache extérieure, qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style, comme la terre sans être soutenue se tient en l’air, un livre qui n’aurait presque pas de sujet ou du moins où le sujet serait presque invisible, si cela se peut. Les œuvres les plus belles sont celles où il y a le moins de matière11. »

L’ambition, ici, n’en est pas une de style, mais d’existence : puis-je mettre dans l’écriture suffisamment de moi-même pour n’avoir plus à chercher dans le monde aucune autre consolation? Le texte peut-il, à lui seul, contenir ma présence et me permettre ainsi de m’y recueillir tout entier?

Kafka se doutait bien que ce solipsisme de la résistance serait voué à l’échec. Car l’œuvre ne peut, à moins d’abandonner le désir de faire sens, échapper à la logique de la représentation. Dans le récit se dessine en creux la présence de celui qui en reconnaîtra le signe. Avec l’écriture surgit l’annonce d’une rencontre : « Il vient quelqu’un ». Mais en invoquant une autre présence, l’œuvre s’expose aussi à la correction et doit renoncer au pouvoir de se posséder. Elle se voit observée, scrutée, modifiée par le regard étranger. Loin de procurer à l’écrivain un refuge – le monde où le créateur-créature serait seul maître, parce qu’il aurait construit son livre non pas hors de lui, mais autour de lui – la création le rend à l’univers.

Au terme de notre cheminement, nous devons bien nous rendre à l’évidence : nous ne sommes jamais entrés dans le terrier. Nos questions, nos hypothèses, nous aurons permis, tout au plus, d’en explorer les abords. Cela signifie-t-il que Le Terrier est destiné à demeurer un texte étranger, un texte qui résiste, non à l’analyse, mais à l’expérience du lecteur?

J’ai lu ce récit à plusieurs périodes de ma vie : à vingt ans, lorsque j’étais étudiant, puis à trente ans, au moment où je cherchais un guide pour mon premier roman, puis, à nouveau, pendant notre confinement. Chaque fois, il m’a semblé que je lisais ce texte par effraction, comme on lit une lettre intime qui ne nous est pas destinée. Peut-être me faut-il accepter, finalement, que je ne rencontrerai jamais Le Terrier que du dehors. Non parce que l’entrée m’est occultée, mais parce qu’il appartient à chacun de nous de refaire, à la suite de son auteur, l’expérience – utopique, mais créatrice – d’une écriture où se joue notre vie tout entière. Le Terrier nous rappelle que nous lisons, non pour comprendre, mais pour voir. Nous lisons pour débusquer en nous les forces vives qui infusent la durée de couleurs, d’idées et de drames. Nous lisons, en d’autres termes, pour ralentir le temps.

-

F. Kafka: « Le Terrier », Œuvres complètes, vol. II, Paris, Gallimard, 1988, p. 740 ↩︎

-

Ibid., p. 752 ↩︎

-

Ibid., p. 753 ↩︎

-

Cf. Patrick Werly : « Kafka, le terrier et le monde : difficiles va-et-vient », Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 1er juin 2013, p. 214 ↩︎

-

F. Kafka: « Le Terrier », Œuvres complètes, vol. II, Paris, Gallimard, p. 768 ↩︎

-

Ibid., p. 765 ↩︎

-

Y. Bonnefoy: Le siècle où la parole a été victime, Paris, Mercure de France, 2010, p. 295 ↩︎

-

Ibid. ↩︎

-

A. Rimbaud, Une saison en enfer, Paris, Gallimard. ↩︎

-

F. Kafka: « Le Terrier », Œuvres complètes, vol. II, Paris, Gallimard, p. 768 ↩︎

-

G. Flaubert, « Lettre à Louise Colet », 16 janvier 1852. ↩︎

Joignez-vous à la conversation sur les œuvres du Novendécaméron

Nous souhaitons créer une communauté de dialogue autour des œuvres du Novendécaméron. Certaines réactions, questions ou réflexions que vous déposerez ici pourraient donc être publiées ensuite sur ce site ou dans le recueil numérique qui paraîtra au terme de cette aventure littéraire et artistique.

Merci d’avance pour vos contributions !